笔者最近在网上看到一段视频,成都的路演现场,陈佩斯对着黄渤,半开玩笑半认真地说:“找不到机会,那时候主要是黄渤在荧幕上霸占着呢,所以没我什么事,我感觉自己好像被淘汰了一样。”台下哄堂大笑,黄渤也连忙谦逊回应。很多人把这当成是前辈提携后辈的幽默,但在我看来,这句玩笑话里,藏着的是一代艺术家的失落与无奈,听着让人心里五味杂陈。

一旁的黄渤则迅速回应:“你说的那是沈腾。”这一互动瞬间登上热搜,让人忍俊不禁,可背后却藏着不少值得琢磨的事儿。

陈佩斯是谁呀?那可是中国喜剧界的传奇人物。从春晚舞台上和朱时茂搭档的经典小品,到早年一系列叫好又叫座的喜剧电影,他给无数观众带来欢笑,塑造的喜剧形象深入人心。

但后来,他在电影领域的作品确实越来越少,渐渐淡出了大银幕。

黄渤呢,这些年在演艺圈可谓风生水起。从《疯狂的石头》里那个操着青岛方言的“黑皮”崭露头角,到后来凭借《斗牛》拿下金马奖最佳男主角,再到参演多部票房爆款电影,成为“百亿影帝”。

陈佩斯是谁?在我这一代人心里,他和他那光头,就是喜剧的代名词。从《吃面条》到《主角与配角》,他和朱时茂在春晚舞台上,用最纯粹的肢体和节奏,定义了什么叫高级的小品。他的电影,比如《父与子》《二子开店》,那种带着小人物辛酸的市井幽默,今天再看,依然能让人笑中带泪。可就是这么一位殿堂级的人物,竟然在电影圈“消失”了整整二十年。

一句“黄渤霸屏”,当然是玩笑。黄渤的成功,靠的是他自己摸爬滚打出来的本事,他那种接地气的、带着生活质感的表演,确实是那个时代观众最需要的精神食粮。但我们必须追问一句,陈佩斯的“消失”,真的只是因为一个黄渤吗?笔者认为,这背后,是整个影视行业生态的残酷变迁。说白了,这二十年,是资本说了算的二十年。当电影圈开始疯狂追逐流量、IP和所谓的“大数据”时,像陈佩斯这样坚持个人风格、慢工出细活的匠人,自然就显得“不合时宜”了。资本的潮水涌来,演员不过是潮头上的浪花,红得快,退得也快。他们需要的是能迅速变现的“爆款”,而不是需要细细打磨的艺术品。

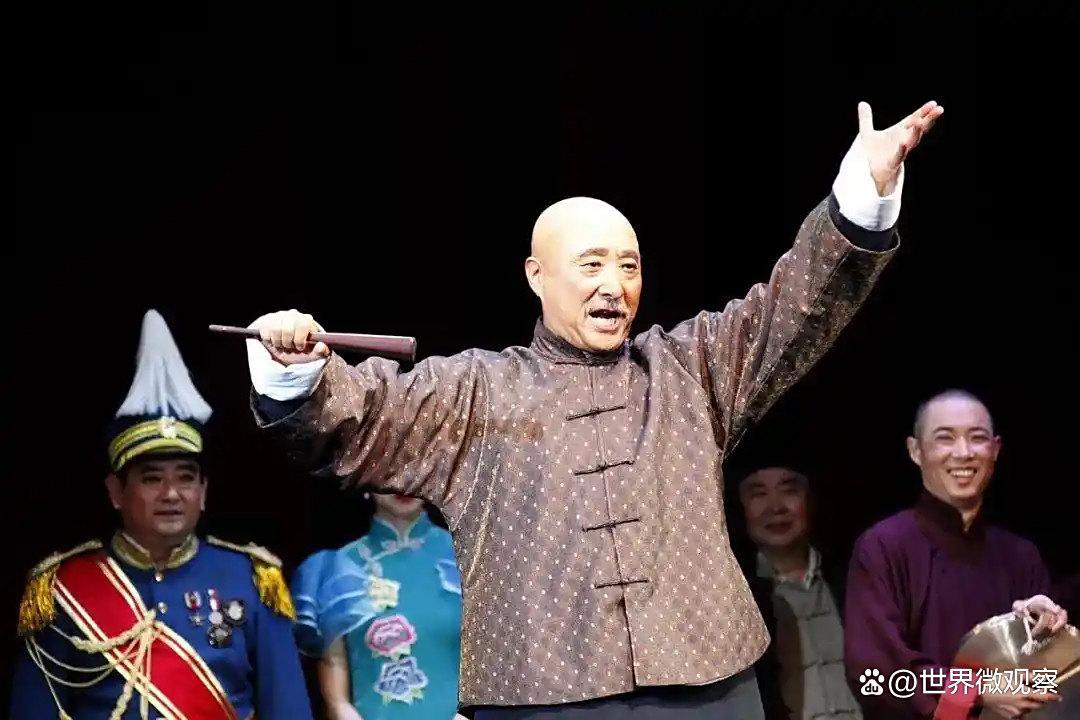

这不能不让人感到一丝悲哀。我们不妨看看邻国日本,多少国宝级的老演员,七八十岁依然是电影里的定海神针,比如仲代达矢、树木希林。但在我们这儿,资本似乎更青睐速成的年轻人,老戏骨们想找个合适的本子,有时候比登天还难。所以,陈佩斯这二十年,与其说是“被淘汰”,不如说是一种清醒的、甚至带点无奈的自我选择。当电影不再是纯粹的艺术创作时,他扭头扎进了话剧舞台,去搞喜剧教学。这何尝不是一种坚守?他守住的是一个手艺人的本分和尊严。

如今,陈佩斯带着他的话剧电影《戏台》回来了。他和黄渤的同台,与其说是两代喜剧人的传承,不如说是一次意味深长的对望。黄渤代表了在市场化浪潮中,凭借个人才华杀出重围的成功者;而陈佩斯,则像一块在商业浪潮中被暂时淹没、但从未被磨去棱角的礁石。他带着一身舞台风骨,重新站在了聚光灯下。

这当然是好事。但笔者更关心的是,我们为两位喜剧人的同台叫好之后,该思考些什么?陈佩斯回来了,但如今这个被短视频和算法喂养的市场,还容得下一张慢工出细活的书桌吗?我们下一个二十年,是会迎来更多有筋骨、有风骨的“陈佩斯”,还是更多被资本精准投喂出来的“黄渤”?这个问题,光影给不了答案,得由这个时代和身处其中的我们,自己来回答。

- 随机文章

- 热门文章

- 热评文章

本文链接:http://www.22ncom.cn/post/667.html 转载需授权!

添加新评论